発達障害(発達障害診断外来) 発達検査は熊取町在住の方のみ

ご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

診療所

電話にて、「発達障害障害外来予約希望」とお伝えください

・ 電話でのお問い合わせ 072-453-2821

・ メールでのお問い合わせ hattatsu[a]mamoruito.com

([a]を@にかえてください)

発達障害診断外来日

- 9時から10時まで、臨床心理士による検査と発達相談

- 10時から12時まで 医師による診察

発達障害障害は100人に数人の割合で生じます。

発達障害は脳機能障害の一種で先天的な特性であるため、根本的な治療はありません。

しかし、適切な支援で症状を改善することができます。

大人の発達障害外来

発達障害は通常低年齢において発現するものと定義されていますが、以前では診断がつかなかったり、問題が表面化しないよう本人が努力する等して発達障害と診断されず成人を迎える場合があります。就職してから問題が表面化し不安症やうつ症状を合併することもあります。

大人の発達障害の人々は、今さら何をしても変わらないと諦めてしまいがちですが、発達障害の症状は改善することができます。大人の発達障害を専門に扱う医療機関はまだ少数ですが、当院では大人の発達障害外来を設置しています。

子供の発達障害外来

早期に発達障害が診断されれば、適切な療育により症状を改善し、社会へ適応する力を伸ばすことができます。このように成人で100人に数名発達障害の方がおられ、社会で悩まれているのが現状です。最近は療育の進歩もあり、早期に発達障害が見つかっても、成長を支援すれば、社会で立派に暮らせることがわかりつつあります。

発達障害者支援法が平成17年4月に施行され、障害者差別解消法が平成28年から施行されました。

そこで当院でも発達障害の小児期での診断にも貢献し発達支援に取り組みたいと考えています。発達障害診断外来を設置しました。

当院での発達障害の診断方法の説明

臨床心理的診断アプローチ

予約外来を行い、あらかじめ詳細な問診調査票をいただきます。

- 診察日は、調子が良ければ遊び内容を見ます。

- 遠城寺式乳幼児分析的発達検査などを行います。

- wisc-Ⅳによる検査を行う場合があります。

子供センター児童相談所でも精査していただけますので、療育手帳の可能性が高い場合などは、児童相談所に相談に行かれたかなどのお話をする場合があります。もちろん強制などは致しません。 - 画像診断

通常の内科 脳神経外科 精神科の外来の中で、スクリーニングと精査をさせていただいています。多くの場合は、心の訴え以外の身体的不調を訴える方も多いからです。もちろんMRIなどの検査も必要な場合があります。さらに、脳SPECTなどの脳血流分布も含め補助診断を行います。性格変化が脳腫瘍であったり、脳循環障害であった経験が少なからずあります。検査機種は考える疾患ごとに最良の機種を選んで、当院から近くの基幹病院に予約してそのまま当院でオンラインで診断するシステムです。

・検査機器と考え方

・なすびんネットのメリット・特長 - 視線計測装置による興味の分布を客観的に見ることも行います。

(Gazefinder) - 医療専門機関に紹介する場合

発達障害は一度きりで完全に診断がつくわけではありません。経過観察しながらより正確な診断にたどり着く場合や専門病院に紹介して精査する場合があります。

もちろん当院でも、身体障害者手帳(肢体 言語 高次脳機能障害)・自立支援医療費(精神通院)指定医療機関・精神障害者保健福祉手帳の申請記載は可能です。

また療育の支援と紹介、就労支援と紹介にも相談可能です。 また、障害者自立支援法に基づく障害区分の申請はかかりつけ医で可能ですが、もちろん当院でも行います。

当院で考える発達障害の説明 目次

当院で考える発達障害の説明 目次

- 最近大人の発達障害と言う言葉を耳にしたことがありませんか?

- 発達障害はどのような形で、診断にたどり着くのでしょうか?

- では、どうして発達障害は起こるのでしょうか

- 発達障害の診断名の分類と内容について

- 精神障害と発達障害が神経発達障害にまとめられました

- 言語障害について

- DSM-5における自閉症スペクトラム(ASD:Autism Spectrum Disorder)の診断基準

- DSM-5における注意欠如・多動性障害(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorder)の診断基準

- 診断基準 (DSM-5 「限局性学習症/限局性学習障害(Specific Learning Disorder)」より)

1.最近大人の発達障害と言う言葉を耳にしたことがありませんか?

発達障害は医学的には脳機能障害の一種です。発達障害の人は他の人とコミュニケーションをとったり、暗黙のルールを守ったり、集中関心を保ったり、ミスや抜け漏れなく社会生活を送ったりすることに困難を感じる場合があります。 発達障害についてまとめると以下のようになります。

- 100人に数人の割合で生じているようです。

- 知的障害を伴わないことが多い。(ADHD、アスペルガー症候群、広汎性発達障害など)

- 先天的な特性である。このため根本的な治療はまだない。

しかし適切な支援で症状を緩和させることは出来る。

またADHDなど薬物治療で効果があるものも存在します。

2.発達障害はどのような形で、診断にたどり着くのでしょうか?

発達障害そのものは、幼少時から存在しその程度と療育環境から様々な年代で社会的に軋轢が生じたりして見つかるものです。また程度によって、個性として捉えるべき状態もあります。

大人の発達障害と言うと、子供の時は何もなく突然大人になって発症する病気と考えておられる方が少なくありません。医療関係者までそのように考えておられることもあり、驚かされることがあります。決して突然発症しているわけではありません。環境要因とも合わせて、社会との関係で大きく問題となった時に、大人の発達障害についても、よくご存知の一般の方や医療関係者を通じて診断できる医師を紹介され診断されていきます。

それまでは、適応障害や気分障害やうつ病などと診断されている現状があります。

最近、発達障害の研究が急速に進歩していますが、以前には診断がつかず、しかもなるべくそのような診断を受けたくない諸要因もあり、うやむやになったままで成長された方がおられます。その中の多くの方は、社会で普通に活動されていますが、成人になって社会との適応が難しいことから、大人の発達障害と診断がつくようになってきました。そういう意味で、子供の時期に専門医にしっかり見てもらっておくことと大人も子供も診断できる先生が貴重になってきています。

3.では、どうして発達障害は起こるのでしょうか?

特に自閉症スペクトラムについてはDNAレベルの研究が進んでいます。それによると遺伝子ですべてが説明できるわけではありませんが、大きく遺伝要因が関与していることがわかってきました。

発達障害に関連する遺伝子は200とも400ともいわれますが、発症までのメカニズムはまだわかっていません。例えば自閉症の兄弟がいる場合、もう一人も自閉症である場合は発症率が高まるという研究結果が出ています。ただし遺伝子がまったく一緒のはずの一卵性双生児の場合でも、一人だけが発達障害の傾向がみられることもあります。つまり遺伝要因以外にも原因が考えられるということです。

環境要因の仮説として環境要因があげられます。親の年齢、出産時の合併症、妊娠時の食事、汚染からの影響などが考えられています。今後、遺伝要因と環境要因がどのように絡んで発症に至るのかが徐々に解明されていくと思われます。

何よりも重要なのは発達障害は先天的(生前)であり、後天的(生後)の要因ではないこと。また先天的だからといって100%遺伝するというわけでは決してなく、複雑で複数の要因が絡んでいるものだということです。

4.発達障害の診断名の分類と内容について

DSMとは、アメリカ精神医学会(APA)が作成しているDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders:精神障害の統計・診断マニュアル)のことです。バージョンによって最新がバージョン5になっているので、DSM-Ⅴと言います。

アメリカの精神医学会で作成されたDSMが、世界共通の精神障害(精神疾患)の診断基準として広がってきました。特に、『カテゴリー診断学』を導入したDSM-Ⅲ(1980年)とDSM-Ⅲ-R(1987年)からです。

カテゴリー診断学というのは、簡単にいえば『各精神障害の症状や特徴を列挙した一覧表』を作成して、その症状や特徴のうち○個以上が当てはまっていればその精神障害だと診断することができるという誰もが使えるように工夫された『マニュアル診断』のことである。

DSM-5では、実は発達障害は、さらに大きな分類の神経発達障害にまとめられました。

5.精神障害と発達障害が神経発達障害にまとめられました。

神経発達障害にまとめられた精神障害と発達障害は、次のとおりです。

- 知的能力障害群: 知的障害、全般性発達遅延、特定できない知的障害

- コミュニケーション障害群: 言語障害、会話音声障害、吃音、小児期発症の流暢性障害、社会性コミュニケーション障害、特定できないコミュニケーション障害

- 自閉症スペクトラム: 自閉性障害、アスペルガー障害、小児崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害、非定型自閉症

- 注意欠如・多動障害群: 注意欠如・多動症、混合発現型、不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型、他で特定される注意欠如・多動性障害、特定できない注意欠如・多動性障害

- 限局性学習障害: 読みの障害、書く表現の障害、算数の障害

- 運動障害群: 発達性協調運動障害、常同運動障害、チック障害、トゥレット障害、持続性(慢性)運動または音声チック障害、一時的なチック障害、他で特定されるチック障害、特定できないチック障害

- その他の神経発達障害: 他で特定される神経発達障害、特定できない神経発達障害

という分類になっています。

神経発達障害(Neurodevelopmental Disorders)の下位分類としてコミュニケーション障害(Communication Disorders)がありますが、典型的なコミュニケーション障害の一種とされるのが『言語障害(Language Disorder)』です。そこで一つ付け加えさせてください。

6.言語障害について

私のベースは、脳神経外科ですが、小児脳神経外科の分野で、よく来られました。

3歳児ごろに、言語発達が遅れているとのことで来院され、圧迫性のクモ膜嚢腫が見つかり手術により改善されるケースもありました。

その中で、発達障害の方もおられました。比較的気づきとして多い主訴ではないかと考えています。

言語障害における言語には『話し言葉・書き言葉・サイン言語(手話など)』が包摂されています。聴覚障害者の言語障害までカバーする基準になっています。

DSM-Ⅳからの変更点としては、言語障害の『表出型(言語の理解はできるが表現が上手くできない)』と『表出受容型(言語の理解も表現もどちらも上手くできない)』の区別が廃止されていることです。それは、『表出型』は児童期以降に自然に言語を獲得して話せるようになるケースが多いため、言語障害のカテゴリーから外されてしまったからです。

男の子は、口よりすぐに手が出てしまう。とか言われることもありますが、私の経験から、男の子は女の子に比べて表出言語がの発達が遅いようにも思えることがあります。それが事実かは別にして、年齢相応に充分に言語を理解しているのであれば、区分にも入らないということで、私は、なるほどと思いました。

会話音声障害(Speech Sound Disorder)というのは、音声言語を上手く発音・発声できないために会話が障害されるという内容であり、DSM-Ⅳにおける『音韻障害』とほぼ同じ発達早期に発症する構音障害として理解されているものである。発達早期に発症する『流暢性障害(Childhood-onset Fluency Disorder)』とは、話し言葉を流暢に話すことができず、言葉がつかえたりどもったりするという障害です。DSM-Ⅳ以前の一般的に『吃音(きつおん,Stuttering)・どもり』と言われていた症状です。

DSM-5で新設されたコミュニケーション障害として『社会的(語用論的)コミュニケーション障害(Social(Pragmatic) Communication Disorder)』があります。

このコミュニケーション障害は『自閉症スペクトラム』の診断とある程度重複するものと考えられています。社会的コミュニケーション障害というのは『社会性・対人関係の障害』を意味しているわけです。

一方、語用論的コミュニケーション障害というやや耳慣れない障害の名称は、『言語の未獲得の障害』ではなく『言語の使い方の障害(言語は獲得して覚えているがそれを適応的に使いこなすことができない障害)』ということを示唆しています。少しややこしくなりましたので、これくらいにして、自閉症スペクトラムと並ぶ形でコミュニケーション障害群があり、区別して考えることがより一層大事だと思います。

DSM-5にも出てくる分類の中で一般的には発達障害は

- 自閉症スペクトラム: 自閉性障害、アスペルガー障害、小児崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害、非定型自閉症

- 注意欠如・多動障害群: 注意欠如・多動症、混合発現型、不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型、他で特定される注意欠如・多動性障害、特定できない注意欠如・多動性障害

- 限局性学習障害: 読みの障害、書く表現の障害、算数の障害

の3種類に分かれます。

自閉症スペクトラム

広汎性発達障害という診断名は現在も重要な診断名です。しかし新しい分類では、大きな枠にまとまりました。それが自閉症スペクトラムです。

DSM-5では、DSM-Ⅳまでの広汎性発達障害は以下の大きな2つのカテゴリーだけに一括してまとめられる運びとなった。

- 自閉症スペクトラム(ASD:Autism Spectrum Disorder,299.00)

- 社会的コミュニケーション障害(SCD:Social Communication Disorder,315.39): 特定不能な広汎性発達障害(PDDNOS)に該当するようなもので、特に社会性の欠如や他者とのコミュニケーション・意思疎通に目立った困難を抱えている状態。

7.DSM-5における自閉症スペクトラム(ASD:Autism Spectrum Disorder)の診断基準

以下のA,B,C,Dを満たしていること。

- 社会的・情緒的な相互関係の障害。

- 他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション)の障害。

- 年齢相応の対人関係性の発達や維持の障害。

- 常同的で反復的な運動動作や物体の使用、あるいは話し方。

- 同一性へのこだわり、日常動作への融通の効かない執着、言語・非言語上の儀式的な行動パターン。

- 集中度・焦点づけが異常に強くて限定的であり、固定された興味がある。

- 感覚入力に対する敏感性あるいは鈍感性、あるいは感覚に関する環境に対する普通以上の関心。

DSM-5を用いて自閉症スペクトラムを評価して診断する時の特徴

- DSM-5では自閉症を『幼児期に特有の発達障害』ではなく『どの年齢でも発症すること(発見されること)のある発達障害』として定義し直しています。

- DSM-5ではこだわり行動(常同行動)や興味関心の限局(想像力の障害)が目立たない症例については、自閉症スペクトラムとは分けて『社会的コミュニケーション障害(SCD:Social Communication Disorder)』として診断するようになっています。

- DSM-Ⅳまでは、ADHD(注意欠如・多動性障害)の診断を受けた患者は、自閉症・アスペルガー障害といった広汎性発達障害の診断を重複して受けることができず鑑別診断をすることになっていましたが、DSM-5では『自閉症スペクトラムとADHDとの重複診断(並存する状態)』を認めるという変更が為されています。

- 広汎性発達障害という概念では、『発達障害の人』と『発達障害ではない人』との特徴・言動・問題行動の有無の境界線が比較的明確なものになっていましたが、自閉症スペクトラムという概念では『発達障害の人』と『発達障害ではない人』との間に明確な境界線を引かずに、健常者・軽症の自閉症者から重症の自閉症者まで連続的につながっていて、症状の現れ方が違うだけとなります。

- 健常者と自閉症者の中間的な領域にいる人たちは、かねてから『自閉症発現型(BAP:Broad Autism Phenotype)』と呼ばれたりしてきましたが、極めて軽い自閉症的な言動・態度を見せる人がもう少し健常者の側に近づけば、『癖のある人・変わり者・話下手な人・自己中心的な人・自分の中に籠りやすい人』といった印象になってくるだろうと考えられます。

- 自閉症スペクトラムという連続体の概念は、このように健常者と自閉症の軽症の人が連続的な直線上に並んでいるという概念であり、軽症の人の自閉症的な言動・態度がより顕著になって問題行動が増えてくれば、『重症の自閉症者』へと近づくことになります。

- DSM-5では自閉症者をどのように支援すべきかの目安を得るために、『社会的なコミュニケーション』と『興味の限定・反復的な常同行動』の分野で『自閉症スペクトラムの重症度の区分』を設定しています。

- 重症度の区分は『レベル1(一定の支援が必要)・レベル2(多くの支援が必要)・レベル3(極めて強力な支援が必要)』の3段階に分けられています。

8.DSM-5における注意欠如・多動性障害(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorder)の診断基準

ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)の日本語訳は今まで『注意欠陥・多動性障害』とされることが多かったですが、近年は“欠陥”というネガティブな意味合いのある語感を嫌ってということもあり、『注意欠如・多動性障害』という訳語が定着してきているようです。

DSM-ⅣとDSM-5の診断基準の項目には目立った変更はありませんが、DSM-5では『子供の発達障害としてのADHD』の印象を弱めて、『青年・成人でも発症することがあるADHD』という“年齢にとらわれない障害(どの年代の人でもなり得る障害であること)”を強調しています。ADHDの症状の発現年齢は、7歳以下から12歳以下へと引き上げられており、17歳以上の人の診断基準が緩和されて『下位項目を5つ満たせば良い』ことになっています。

ADHDの重症度の区分として、『軽度(mild)・中等度(moderate)・重度(severe)』の区別も設定されている。

- 細やかな注意ができず、ケアレスミスをしやすい

- 注意を持続することが困難。

- 上の空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見える。

- 指示に従えず、宿題などの課題が果たせない。

- 課題や活動を整理することができない。

- 精神的努力の持続が必要な課題を嫌う。

- 課題や活動に必要なものを忘れがちである。

- 外部からの刺激で注意散漫となりやすい。

- 日々の活動を忘れがちである。

- 着席中に、手足をもじもじしたり、そわそわした動きをする。

- 着席が期待されている場面で離席する。

- 不適切な状況で走り回ったりよじ登ったりする。

- 静かに遊んだり余暇を過ごすことができない。

- 衝動に駆られて突き動かされるような感じがして、じっとしていることができない。

- しゃべりすぎる。

- 質問が終わる前にうっかり答え始める。

- 順番待ちが苦手である。

- 他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする。

このうち

ADHDについては治療薬も数種類現れています。当院でも治療経験から、仕事勤めができなかった方が、うまく社会に打ち解けられ立派に働かれておられるようになった経験などを持っています。

私の経験は乏しいのですが、限局性学習障害についても書かせていただきます。

9.診断基準 (DSM-5 「限局性学習症/限局性学習障害(Specific Learning Disorder)」より)

- 不的確または速度が遅く、努力を要する読字(例:単語を間違ってまたゆっくりとためらいがちに音読する、しばしば言葉を当てずっぽうに言う、言葉を発音することの困難さをもつ)

- 読んでいるものの意味を理解することの困難さ(例:文章を正確に読む場合があるが、読んでいるもののつながり、関係、意味するもの、またはより深い意味を理解していないかもしれない)

- 綴字の困難さ(例:母音や子因を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりするかもしれない)

- 書字表出の困難さ(例:文章の中で複数の文法または句読点の間違いをする、段落のまとめ方が下手、思考の書字表出に明確さがない)

- 数字の概念、数値、または計算を習得することの困難さ(例:数字、その大小、および関係の理解に乏しい、1桁の足し算を行うのに同級生がやるように数字的事実を思い浮かべるのではなく指を折って数える、算術計算の途中で迷ってしまい方法を変更するかもしれない)

- 数学的推論の困難さ(例:定量的問題を解くために、数学的概念、数学的事実、または数学的方法を適用することが非常に困難である)

これらの分類に基づき診断に近づきますが、すぐに診断ができるわけではなく、経過を見続ける場合や更に専門的な病院を紹介することがあることをご承知ください。

お気軽にご連絡下さい

いとうまもる診療所について

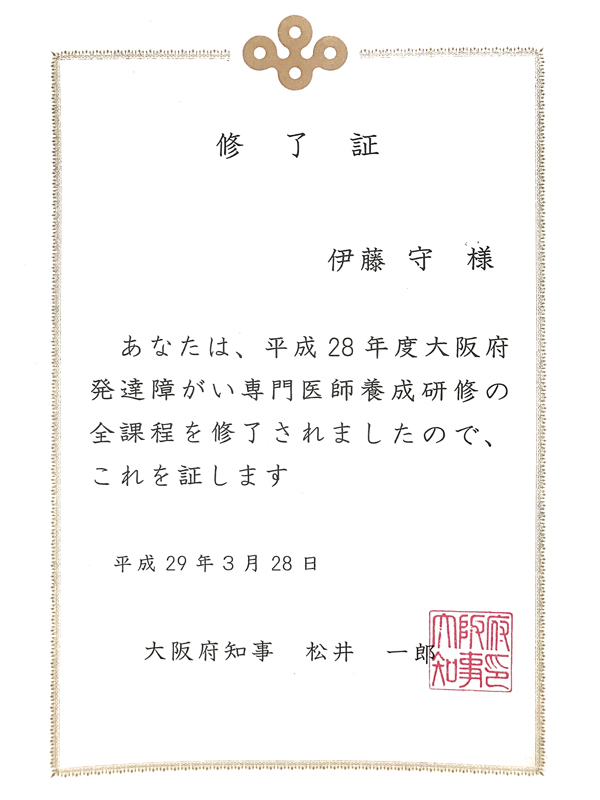

- 院長 伊藤 守

いとうまもる診療所 院長

元大阪市立大学臨床教授

院長プロフィール - 医師スタッフ紹介

- いとうまもる診療所

基本方針 - 健・美・知・長寿

- 診療時間

診療担当医 - アクセス・地図

駐車場のご案内 - 採用情報

- 地域の皆様と医療

介護関係者の皆様へ